Abstract

Für Saussure sind die beiden Seiten des sprachlichen Zeichens – Vorstellung (Bezeichnetes) und Lautbild (Bezeichnung) – „gleichermaßen psychisch“, womit er laut Ogden & Richards den Interpretationsprozess ins Zeichen hinein verlegt und jene Dinge negiert, für welche das Zeichen steht. Glasersfeld (1982) hingegen sieht Saussure auf dem richtigen Wege und das semiotische Dreieck von Ogden & Richards als Simplifizierung und als Zugeständnis an den radikalen Behaviorismus. Die vorliegende Analyse kommt nach einer Auseinandersetzung mit diesen und anderen psycholog(ist)ischen Modellen zu dem Schluss, dass Saussures Modell die Phänomene der Lautsymbolik unterschätzt und dass der Ansatz von Glasersfeld die tatsächlich vorhandenen Differenzen überzeichnet (I), die Terminologie verkompliziert (II) und letztlich dennoch folgenlos bleibt (III). Wäre der Behaviorismus nicht – ganz im Unterschied zum Konstruktivismus – ein auf empirische Prüfbarkeit abzielender methodischer Purismus, so könnte man den radikalen Konstruktivismus als Behaviorismus mit umgekehrtem Vorzeichen sehen: Dem Behaviorismus ist die Innenwelt die black box, dem Konstruktivismus die Außenwelt.

Table of contents

- 1. Zielsetzung und Überblick

- 2. Semiotische Dreiecke als psychologische Wortkonzepte

- 3. Was ist anders in Saussures Theorie des sprachlichen Zeichens?

- 4. Das folgenlose Urteil des radikalen Konstruktivismus

1. Zielsetzung und Überblick

Warum und mit welchen Argumenten ergreift der radikale Konstruktivist Glasersfeld so vehement Partei für Saussure und gegen Ogden & Richards, deren semiotisches Dreieck prägend war für eine ganze Reihe psycholog(ist)ischer Wortkonzepte? Ich vergleiche zuerst (in Kapitel 2) einige dieser semiotischen Dreiecke miteinander und dann (in Kapitel 3) mit Saussures für den Konstruktivismus attraktivem Konzept eines seiner Natur nach arbiträren und zur Gänze im Mentalen angesiedelten sprachlichen Zeichens. Die konstruktivistische Position erweist sich – in ihrer Kritik an Ogden & Richards als Wegbereiter des radikalen Behaviorismus, aber auch in ihrem Versuch, Peirce zu vereinnahmen – als inkonsistent und als letztlich folgenlose Verkehrung des Behaviorismus in sein Gegenteil (Kapitel 4). Zumindest im hier untersuchten Bereich scheinen die an den Konstruktivismus allgemein gerichteten Gegenfragen Mitterers und Birbaumers berechtigt: „What difference does it make?“ (Mitterer 1998:554) „Wozu also Konstruktivismus, wenn es auch präzise geht?“ (Birbaumer 1998:514)

2. Semiotische Dreiecke als psychologische Wortkonzepte

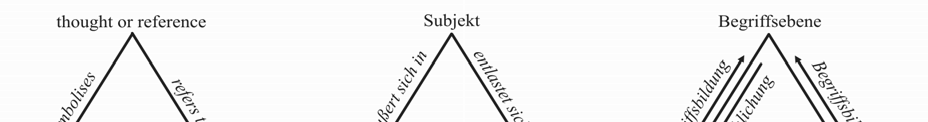

Das klassische Bedeutungsdreieck von Ogden & Richards (ursprünglich 1923) war musterbildend für zahlreiche weitere semiotische Dreiecke. Um die Bandbreite zu illustrieren, ziehe ich eher untypische Vertreter zum Vergleich heran: Das zweite Dreieck (in Abbildung 1) illustriert Gehlens Ansicht des Symbols, welche bereits von der Idee einer kognitiven Ökonomie geprägt ist. Das dritte, von Gisa Rauh stammende Dreieck unterscheidet sich in vielen Hinsichten von den üblichen Konstruktionen: Während z.B. das Ogden & Richards-Dreieck praktisch nur auf Inhaltswörter gemünzt ist – was die Autoren (1985:233) im Prinzip auch einräumen – spielt im Modell von Rauh auch die Klasse der Funktionswörter eine wichtige Rolle. Trotz dieser Unterschiede folgen die Dreiecks-Konstruktionen einem gemeinsamen Prinzip: Mit dem Symbol oder Zeichen links unten meinen sie in erster Linie das Wort. Zwischen dem Symbol bzw. Zeichen und den Referenzobjekten auf der anderen Seite gibt es keine direkte Verbindung, die Basisseite ist daher strichliert. Eine wirkliche Verbindung zwischen diesen beiden Eckpunkten wird erst durch kognitive Tätigkeiten bzw. mentale Repräsentationen (an der Spitze des Dreiecks) hergestellt. Dies macht sie zu, im weiteren Sinne, „psychologischen“ (oder „psychologistischen“, vgl. Smythe 1990:51) Wortkonzepten. Den Zeichen sowie den Referenzobjekten ist, mehr oder weniger ausdrücklich und jedenfalls nicht ins Konzept des Konstruktivismus passend, eine Existenz (auch) außerhalb des Bewusstseins der Zeichenbenutzer zugedacht.

Ogden & Richards sehen die einzig relevante Beziehung des Symbols zum Referenzobjekt

„in its being used by someone to stand for a referent. Symbol and Referent, that is to say, are not connected directly (and when, for grammatical reasons, we imply such a relation, it will merely be an imputed, as opposed to a real relation) but only indirectly round the two sides of the triangle.” (Ogden & Richards 1985:11f)

Im zweiten Dreieck skizziert Habermeier (1988) Gehlens (1950) Philosophie des Symbols bzw., bei Gehlen synonym verwendet, des Zeichens: Indem sich der Mensch im Symbol entäußert, entlastet er sich vom unmittelbaren Druck der gegenwärtigen Situation. Abgelöst von diesem situativen Kontext kann er im bloß symbolischen und insbesondere im sprachlichen Raum das Nichtgegebene erschließen und Handlungsmöglichkeiten erproben. Entäußerung und Entlastung sind, als primäre Beziehungen, im Dreieck solide gezeichnet, während die unterbrochene Basislinie nur für eine „abgeleitete“ Beziehung steht.

Die einzelnen Begriffe an der Spitze des Dreiecks von Rauh (1989:259) entstehen zuerst einmal durch Interaktion mit der außersprachlichen Wirklichkeit. Sobald verfügbar, können sie laut Rauh (1989:261) neue, „von der Repräsentation der sensomotorisch erfahrbaren Wirklichkeit unabhängige Kombinationen eingehen“. Dieser Prozess wird aber erst erfahrbar „über den Prozess der Versprachlichung, dessen Ergebnis eine Metapher ist.“ Die darauf basierende Begriffsbildung ist ausschließlich sprachbedingt.

Für Smythe (1990:51) ist das semiotische Dreieck von Ogden & Richards eine „der frühesten und konsequentesten Darstellungen der psychologistischen Position“, welche dem Irrtum zuneige, „symbolische Interpretation als individuelle Errungenschaft zu analysieren“, wo doch die meisten Symbole Allgemeingut wären. Nachdem aber Sprache keine individuelle Errungenschaft ist, kann die Interpretation sprachlicher Zeichen durch die Sprachbenutzer m.E. ohnehin nie eine bloß individuelle Angelegenheit sein. Außerdem ist schwer zu bestreiten, dass das mehr oder weniger kollektive Verständnis sprachlicher Zeichen im Akt der Benutzung durch den individuellen Benutzer jeweils von Neuem aktiviert werden muss. Was uns wegen des hohen Automatisierungsgrades nur selten – etwa in Fällen begrifflicher Ambivalenz oder angesichts mancher Metaphern oder auch Witze – bewusst wird.

[Siehe Zeichnung 1]

3. Was ist anders in Saussures Theorie des sprachlichen Zeichens?

Saussure (1967, ursprünglich 1916) vertritt ebenfalls eine psycholog(ist)ische Theorie, beschränkt sich aber im Grunde auf das gesprochene (Inhalts-)Wort. Damit ist seine Domäne enger begrenzt als die der obigen Modelle und auch enger als seine Benennung „sprachliches Zeichen“ vermuten ließe. Den Terminus „Symbol“ vermeidet er, weil das Symbol im Unterschied zum sprachlichen Zeichen „niemals ganz beliebig“ sei. Das sprachliche Zeichen definiert er als „die Verbindung der Vorstellung mit dem Lautbild“ (S. 78), wobei er mit „Lautbild“ nicht den „tatsächlichen Laut“ meint, „der lediglich etwas Physikalisches ist“, sondern den psychischen Eindruck dieses Lautes und dessen Vergegenwärtigung (S.77). Präzisierend schlägt er vor, „dass man das Wort Zeichen beibehält für das Ganze, und Vorstellung bzw. Lautbild durch Bezeichnetes und Bezeichnung (Bezeichnendes) ersetzt“ (S.78f). Die grundsätzlichen Eigenschaften des so definierten Zeichens seien die Beliebigkeit und der lineare Charakter.

Ogden & Richards (1985) bemängeln an Saussures Konzept, „that the process of interpretation is included by definition in the sign“ (S.5) und dass es all das negiert, wofür ein Zeichen steht (S.6). Genau das macht aber Saussures Konzept attraktiv für den Konstruktivismus, wie wir in Kapitel 4 sehen werden. In diesem Kapitel werden auch weitere Besonderheiten der Theorie Saussures zur Sprache kommen, sodass wir uns in den nächsten Absätzen näher mit seiner folgenreichen, in mancher Hinsicht aber auch überholten Doktrin der Beliebigkeit bzw. Arbitrarität befassen können. Um meine These vorweg zu nehmen: Ein Code zeichnet sich durch Beliebigkeit in dem Sinne aus, dass er auf keinerlei Ikonizität, Motiviertheit oder Transparenz angewiesen, keinerlei Darstellungsfunktion verpflichtet ist. Und Sprache, in Wort oder Schrift, lässt sich im Prinzip als Code verstehen. Insofern trifft Saussures Doktrin tatsächlich die „Natur“ des sprachlichen Zeichens. Das Problem: Die natürlichen Sprachen sind zwar als Code auf Ikonizität und Transparenz nicht angewiesen, machen aber davon Gebrauch. Anders als ein Geheimcode haben sie sich in einer Weise entwickelt, welche unseren kognitiven Möglichkeiten entgegenkommt. Sie müssen, für jede Generation aufs Neue, erlernbar sein und sich auch auf hohem Verwendungsniveau an unseren kognitiven Möglichkeiten orientieren. Und sie müssen, in den Anfängen ihrer Entwicklung und aus solchen Gründen, an weniger arbiträre Systeme angeknüpft haben. Da ist alles willkommen, was dazu beiträgt, dass der „Sinn“ eines Zeichens leichter erlernt, leichter erraten, leichter erinnert werden kann. Zumal dann, wenn es die sprachlichen Äußerungen und Schilderungen obendrein plastischer und sinnlicher macht.

Saussure hat die Rolle der Onomatopoesie marginalisiert, wohl auch, um seine Beliebigkeits-Doktrin möglichst überzeugend vortragen zu können: Zum einen sei die Zahl der Onomatopoetika viel geringer als gemeinhin angenommen, bei manchen sei der lautmalende Klang nur „zufälliges Ergebnis ihrer lautgeschichtlichen Entwicklung“. Zum anderen gäbe es Beispiele dafür, dass einige der ursprünglich mehr oder weniger lautnachahmenden Zeichen „etwas von ihrem ursprünglichen Charakter verloren und dafür der allgemeinen Natur der Zeichen, die unmotiviert sind, sich angenähert haben.“ (S.81).

Dem ersten Argument könnte man entgegenhalten, dass es vielleicht doch nicht reiner Zufall ist, wenn ursprünglich nicht-lautmalende Wörter irgendwann diesen Charakter annehmen, und dass bei näherem Hinhören erstaunlich viele Wörter den Eindruck des Lautmalens hinterlassen: vom Schluchzen, Schlucken, Schlürfen, Schmatzen, Niesen und Schnarchen über das Krächzen und Zwitschern oder das Grunzen, Bellen und Röhren bis hin zum Wiehern und Galopp und zum Schnalzen der Peitsche. Ich erinnere in diesem Zusammenhang an offenbar sprachuniverselle Phänomene der Lautsymbolik bzw. Phonosemantik, wie die Bevorzugung der Vordervokale [i] und [e] in Diminutiva und in den Benennungen für die Geräusche kleinerer Exemplare einer Gattung, und würde vermuten, dass auch hier lautmalende Tendenzen im Spiel sind. Das klassische Experiment von Köhler (1947) hatte eine überzufällig häufige Zuordnung des Kunstwortes „maluma“ zu rundlichen Formen und von „takete“ zu sternähnlichen Formen gezeigt. Maurer et al. (2006) beobachteten vergleichbare Zuordnungen schon bei Zweieinhalbjährigen. In ihrem Artikel verweisen sie auch auf Untersuchungen, in denen die Probanden überzufällig häufig errieten, welche der Wörter einer ihnen völlig fremden Sprache Fischarten und welche Vogelarten bezeichneten.

Die Existenz noch so vieler Onomatopoetika liefert kein Argument dagegen, das sprachliche Zeichen zur Gänze im Mentalen anzusiedeln. Aber wenn das „Lautbild“ des Wortes dem Lautbild jener geräuschproduzierenden Aktivitäten ähnelt, welche es bezeichnet, dann stört dies die konstruktivistische Ablehnung (Glasersfeld 1987:218f) jeglicher „ikonischer Übereinstimmung“ unseres Wissens mit der Realität. (Für verwandte Argumente, jedoch auf den graphischen Bereich bezogen, vgl. Fenk 2000:38f). Es stört allerdings dann nicht mehr, wenn man auch die „Realität“ ins kognitive Subjekt hineinverlagert bzw. sie als bloße Projektion dieses Subjekts nach außen begreift (siehe Kapitel 4).

Das zweite Argument Saussures, nämlich die nachträgliche Annäherung eines ursprünglich lautmalenden Wortes an die „allgemeine Natur“ der Zeichen, lässt sich hervorragend am Beispiel der chinesischen Silbenschrift studieren. (Obwohl Saussure die sprachlichen Zeichen der Schrift, trotz besserer Quellenlage, weitgehend ausblendet.) Fazzioli (1988) hat den Werdegang der ursprünglich deutlich abbildenden, piktogrammartigen Zeichen zu den heutigen, sparsamen Zeichen eindrucksvoll belegt. All das unterstreicht die wichtige Rolle der Ikonizität zumindest in den ersten Phasen der Etablierung neuer Zeichen(systeme). Erst durch häufigen Gebrauch und den damit verbundenen ökonomischen Druck kommt es, auch im lautlichen Bereich, zu den von Haiman (1985) als „erosion of iconicity“ charakterisierten Phänomenen. Aus dem relativ detailgetreu gepinselten Männchen der Chinesischen Schrift (für Rén – Mensch, Mann) wird im Laufe der Zeit ein mit zwei Pinselstrichen hingeworfenes Zeichen. Mit zunehmender Verwendungshäufigkeit sind wir immer weniger auf die assoziativen Stützen durch Ikonizität angewiesen. Ähnliches gilt für jene Reduktionen – etwa von „Automobil“ zu „Auto“ oder von „Kinematographie“ zu „Kino“ – in zunehmend häufigen Zeichen, welche sich in der bekannten negativen Korrelation zwischen Länge und Häufigkeit von Wörtern manifestieren. Der damit verbundene Verlust an Transparenz in der Wortbildung wird durch zunehmende Geläufigkeit kompensiert (Fenk & Fenk-Oczlon 1993). Am Rande vermerkt: Auch diese ökonomisch „motivierten“ Veränderungen des „Lautbildes“ wie auch des Schriftbildes sind alles andere als arbiträr!

Nach dem Gesagten ist jedoch außer Streit zu stellen: Gerade dann, wenn man Symbole bzw. sprachliche Zeichen als Codierungen von Begriffen versteht (z.B. Rauh 1989), wird auch klar, dass bloße Nachahmungen und die oben erwähnten „assoziativen Stützen“ dies für sich allein nicht leisten können. Dazu bedarf es vielmehr und in erster Linie einer, wie Keller (1995) es nennt, „regelbasierten“ Verwendung. (Die Einführung oder Präzisierung einer Verwendungsregel per Definition ist ein vergleichsweise seltener Spezialfall, der seinerseits bereits „gut eingeführte“ Zeichen voraussetzt.)

Mit dem Verweis auf diese regelbasierte Verwendung lässt sich auch dem – schon bei Saussure anklingenden – Missverständnis begegnen, wonach in der Erosion von Ikonizität sozusagen der Wandel vom motivierten zum echten, zum beliebigen Zeichen sichtbar werde. Beziehungsweise der Wandel vom ikonischen Zeichen zum arbiträren Symbol, wie man heute eher sagen würde, weil man mittlerweile und unter dem Einfluss von Peirce die Arbitrarität eher mit dem Symbol als mit dem in Peirce’s (z.B. 1906) Terminologie übergeordneten Begriff des Zeichens verbindet. Mein Einwand: Sobald irgendetwas als Codierung eines Begriffs verwendet wird, ist es (im heutigen Sinne) Symbol, völlig unabhängig davon, ob und in welchem Ausmaß ein lautsprachlicher, ein schriftsprachlicher oder ein gebärdensprachlicher Code von Ikonizität Gebrauch macht (Fenk 1997). Demnach haben die chinesischen Schriftzeichen keinen Wandel vom Ikon zum Symbol vollzogen, sondern waren von Anfang an auch Symbol!

4. Das folgenlose Urteil des radikalen Konstruktivismus

Wie soll man sich Glasersfelds (ursprünglich 1982) harsche Kritik an Ogden & Richards erklären, und wie vor allem sein Faible für Saussure?

Saussures Doktrin von der Beliebigkeit des Zeichens könnte vor allem deshalb attraktiv für konstruktivistisches Denken sein, weil sie jede Ähnlichkeit zwischen dem Zeichen, welches Saussure zur Gänze in unserem Kopf ansiedelt, und dem bezeichneten Ding untersagt. Dies gilt umso mehr, als bei Saussure das „Bezeichnete“ – der Sinn, der Begriff – integraler Bestandteil des Zeichens in unserem Kopfe ist, sodass die Arbitrarität auch den Sinn, den Begriff, beträfe. Das läge irgendwie auf Glasersfelds (1987:213) Linie der Ablehnung einer „ikonischen Übereinstimmung“ oder „Isomorphie“ unseres Wissens mit der Realität. Andererseits erscheint mir der Gedanke der Arbitrarität von Begriffen unvereinbar zu sein mit Glasersfelds (1987:218f) Vorstellung unterschiedlich viabler Begriffe: Was nicht zur Erfahrung passt, wird im Zuge der Evolution und Interpretation eliminiert. Eine Elimination nicht-viabler Begriffe entspricht aber m.E. einer Selektion viabler Begriffe, das eine verträgt sich so wenig wie das andere mit der Arbitrarität oder Beliebigkeit unserer Begriffssysteme.

Was Glasersfeld jedenfalls ins Konzept zu „passen“ scheint, ist das bei Saussure ausschließlich in der mentalen Welt des Benutzers angesiedelte Zeichen. Er zitiert (1987:255) aus Saussure (1967:18), dass die beiden Seiten des Zeichens, Sinn und Lautzeichen, gleichermaßen psychisch sind. Im Anschluss an die zitierte Passage ist bei Saussure die Rede von Sprache und Sprechen als Gegenstand konkreter Art und als „Realitäten, deren Sitz im Gehirn ist“, sowie von der Anerkennung von Assoziationen durch kollektive Übereinstimmung. Saussure erweist sich hier wie auch anderswo als lupenreiner und von der Assoziationspsychologie beeinflusster Realist. All das würde es schwer machen, ihn als Vordenker des Konstruktivismus zu präsentieren und eine übergroße Differenz zu Ogden & Richards zu „konstruieren“. Glasersfeld lässt es bemerkenswerterweise unerwähnt und „ergänzt“ stattdessen Saussures Vorstellungen durch ein Schaubild,

„welches zeigt, dass die ‚semiotische Verknüpfung’ stets im Bereich der erfahrenden Subjekts, also diesseits der Erfahrungsschnittstelle liegt und nicht in dem, was oft die ‚objektive Umwelt’ genannt wird“ (Glasersfeld 1987:256).

Die Realität und ihre Elemente – als Beispiel ein gezeichneter Apfel und das Wort „Apfel“ – sind in diesem Schaubild

„zwischen Anführungszeichen gesetzt, denn in der Sicht des Konstruktivisten sind sie externalisierte Perzepte eines Beobachters und nicht ‚reale’ Dinge oder Ereignisse in einer vom Beobachter unabhängigen ontologischen Welt“ (Glasersfeld 1987:256).

Und schließlich kommt, auf derselben Seite, sein Angriff auf Ogden & Richards. Deren „simplifizierendes“ Dreieck sieht er als „Schritt in die Richtung des radikalen Behaviorismus“, der versucht habe, das Denken zu eliminieren und durch direkte Reiz-Reaktions-Verknüpfungen zu ersetzen. Erst seit Überwindung dieser Schule könne man wieder die von Saussure und von Peirce vertretene Sicht einnehmen, wonach es „zwischen Symbolen und deren Referenten keine andere Verbindung geben kann als die, die im Geiste ihrer Benutzer hergestellt wird.“ (Glasersfeld 1987:256)

Aber haben Ogden & Richards nicht ohnehin genau das gesagt (vgl. das Zitat in unserem Kapitel 2)? Allerdings erwähnen Ogden & Richards in einer Fußnote (S.12) die Onomatopoetika oder auch Zeichnungen als Ausnahme - und in einer Weise, welche an Peirce’s Konzept des Ikons erinnert. Völlig verblüffend daher auch Glasersfelds Versuch zur Vereinnahmung von Peirce. Zumindest dann, wenn man sich dessen Erläuterungen des Zeichens vor Augen führt:

„… every sign is determined by its object, either first, by partaking in the characters of the object, when I call the sign an Icon; secondly, by being really and in its individual existence connected with the individual object, when I call the sign an Index“ (Peirce 1906:495).

Angesichts des Saussure „ergänzenden“ Schaubilds und des Tadels für Ogden & Richards drängen sich aber weitere Gegenfragen auf:

- • Wie sich Glasersfeld die „Erfahrungsschnittstelle“ vorstellt, zeigt ein anderes Schaubild, in welchem die Schnittstelle zwischen dem solide gezeichneten „erfahrenden Subjekt“ und der strichliert angedeuteten „Außenwelt“ durch Rezeptoren und Effektoren markiert ist. Müssten die Rezeptoren und Effektoren – notfalls sind sogar die eigenen Rezeptoren und Effektoren der Beobachtung zugänglich – nicht in der Außenwelt angesiedelt werden?

- In der Legende dazu heißt es: „Die Repräsentation der Außenwelt kann daher nur ein Modell eines unzugänglichen schwarzen Kastens sein, dessen Input – die eigenen Effektorsignale – systematisch mit seinem Output – den eigenen Rezeptorsignalen – verknüpft wird.“ (Glasersfeld 1987:152) Der Behaviorismus entspricht einer automatentheoretischen Position der Psychologie, welche den Output der black box in Abhängigkeit vom (systematisch variierten) Input analysiert; auch sprachliche Äußerungen werden nur als Output interpretiert, d.h. als „Sprachverhalten“, und nicht als direkte Information über „innere“ Zustände der black box. Glasersfeld macht nun statt der Innenwelt die Außenwelt zum schwarzen Kasten, über den man – und da unterscheidet er sich von der Automatentheorie – prinzipiell nichts in Erfahrung bringen könne. Er vertritt einen radikalen Behaviorismus mit umgekehrtem Vorzeichen und bezichtigt Ogden & Richards der Nähe zum radikalen Behaviorismus!

- • Mit den „externalisierten Perzepten“ meint Glasersfeld offenbar nicht „Entäußerungen“, wie sprachliche Äußerungen oder Skizzen, in denen jemand seine Wahrnehmungen zu Papier bringt, sondern Projektionen des erfahrenden Subjekts in die Außenwelt. (Den „realen Apfel“ im Schaubild auf S. 256 kann man schwerlich als Entäußerung begreifen.) Was ist der Gewinn, wenn wir statt vom wahrgenommenen Apfel vom Apfel als einem externalisierten Perzept sprechen? Ist das „externalisierte Perzept“ ein viablerer Begriff als die „Wahrnehmung“? Was ändert es, wenn man sowohl das Zeichen als auch das Bezeichnete aus der „Außenwelt“ in das erfahrende Subjekt hinein verlegt?

Indem der radikale Konstruktivismus die Sprache ohne Not und Erkenntnisgewinn verkompliziert, präsentiert er sich – im hier untersuchten Bereich, vielleicht aber auch darüberhinaus (vgl. Kapitel 1) – als Kandidat für Occam’s razor.

Literature

- Birbaumer, Niels 1998 “Die stetige Transformation des Subjektiven”, Ethik und Sozialwissenschaften 9, 513-515.

- Fazzioli, Edoardo 21988 Gemalte Wörter, Bergisch Gladbach: Lübbe.

- Fenk, August 1997 „Representation and Iconicity“, Semiotica 115, 215-234.

- Fenk, August 2000 “Piktogramme und Diagramme”, Semiotische Berichte 24, 35-58.

- Fenk, August and Fenk-Oczlon, Gertraud 1993 “Menzerath’s Law and the Constant Flow of Linguistic Information”, in: Reinhard Köhler and Burghard Rieger (eds.), Contributions to Quantitative Linguistics, Dordrecht: Kluwer Academic Publishers, 11-31.

- Glasersfeld, Ernst von 1987 Wissen, Sprache und Wirklichkeit, Braunschweig: Vieweg.

- Habermeier, Rainer 1988 „Arnold Gehlens anthropologische Ansicht des Symbols“, Zeitschrift für Semiotik 10, 261-280.

- Haiman, John 1985 Natural Syntax: Iconicity and Erosion. Cambridge: Cambridge University Press.

- Keller, Rudi 1995 Zeichentheorie, Tübingen: Francke.

- Köhler, Wolfgang 21947 Gestalt Psychology, New York: Liveright Publishing.

- Maurer, Daphne, Pathman, Thanujeni and Mondloch, Catherine 2006 „The shape of boubas: sound shape correspondences in toddlers and adults“, Developmental Science 9, 316–322.

- Mitterer, Josef 1998 „Der radikale Konstruktivismus: ‚What difference does it make?’“, Ethik und Sozialwissenschaften 9, 554-556.

- Ogden C.K. and Richards, I.A. 1985 (1923) The Meaning of Meaning. London, Boston, and Henley: ARK Paperbacks.

- Peirce, Charles S. 1906 “Prolegomena to an Apology for Pragmaticism”, The Monist 6, 492-546.

- Rauh, Gisa 1989 “Präpositionengesteuerte Metaphorik”, in: Christopher Habel, Michael Herweg und Klaus Rehkämper (eds.), Raumkonzepte in Verstehensprozessen, Tübingen: Niemeyer, 249-282.

- Saussure, Ferdinand de 21967 Grundfragen der Allgemeinen Sprachwissenschaften, Berlin: de Gruyter.

- Smythe, William E. 1990 „Wie sind Symbole zu interpretieren? Repräsentation bei Frege und Peirce“, Zeitschrift für Semiotik 12, 47-62.

Abbildung 1: Die Dreiecke, jeweils modifiziert, von Ogden & Richards (1985:11),

von Habermeier (1988:271) zur Theorie Gehlens, und von Rauh (1989:259).

Refbacks

- There are currently no refbacks.